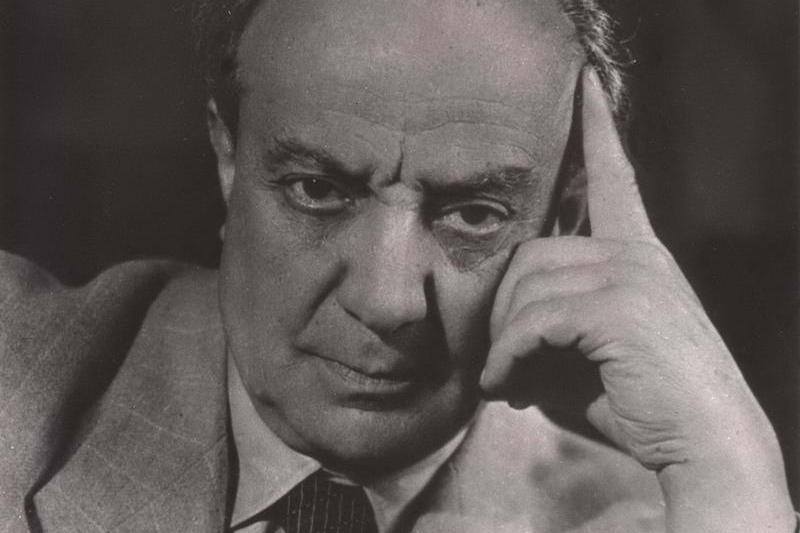

В. Папазян посвятил всю свою жизнь театру и главным образом Шекспиру. Роль Отелло считается шедевром Папазяна. Но он сам был шедевром и его сценические образы были олицетворениями этого шедевра.

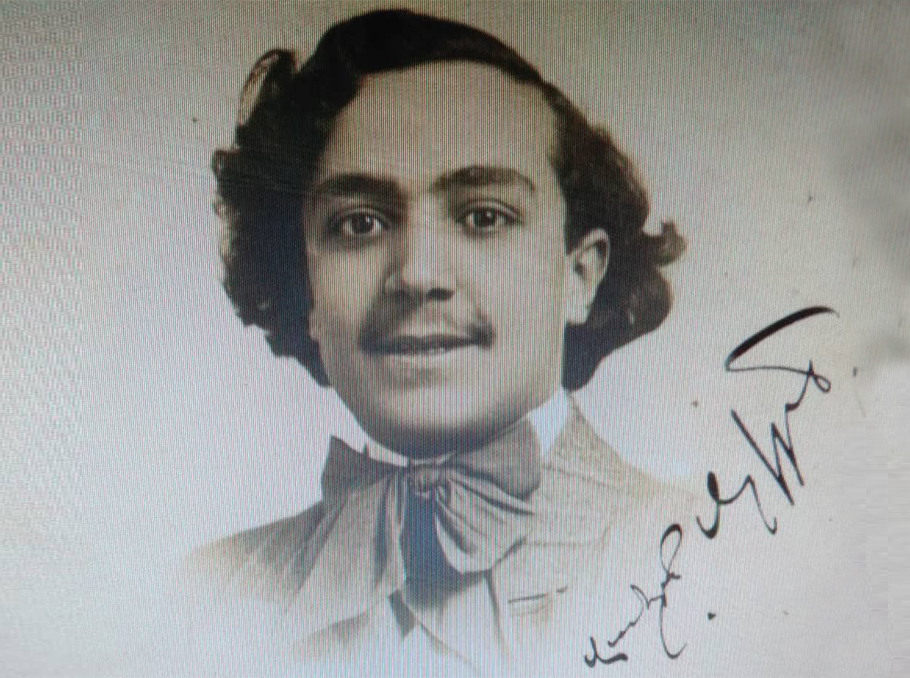

Ваграм Камерович родился в Константинополе, образование получил в Венеции, Милане, совершенствовался актерскому искусству в Париже, обучался у великой итальянской актрисы Элеоноры Дузе, выдающегося актера Э.Новалли.

Среди его педагогов в Венеции был аббат дон Педро, преподававший психологию и философию. Слушая уроки аббата, будущий покоритель театральных сцен мира пристально следил за движением мясистого носа, отвислых губ, за мимикой лица и настолько искусно подражал ему, что вызывал гомерический хохот в классе. В один из таких сеансов мальчик так увлекся, что не заметил вошедшего в кабинет преподавателя: внезапно смех оборвался, и воцарилось гробовое молчание. Аббат подошел и добродушно сказал: «Продолжай, бывший юнга, капитан из тебя не получится, но актер, наверняка, выйдет».

Когда он был ребенком, в 1895-96гг., он видел, как уничтожали мирных армян в Турции, а когда он был уже взрослым человеком в 1915г. он увидел резню более одного с половиной миллиона армян. Его жизнь далеко не была сладкой. Когда началась Вторая мировая война и Германия атаковала Советский Союз, Папазян был в Ленинграде. Город был блокирован германскими войсками, которые каждый день бомбили его, но актер не покинул Ленинград до самого конца войны. Военный самолет часто привозил его в Москву, где он по всесоюзному радио обращался ко всем мудрым людям Европы на итальянском и французском языках. Говорят, каждый раз, когда он выходил из радио студии работники спрашивали, не собирается ли он переселиться в более спокойную Армению. И всегда ответ был отрицательным.

Переживший 1915 год Ваграм Папазян имел по сути один-единственный выход – стать профессиональным трагиком.

В творчестве В. Папазяна опыт западноевропейской актёрской школы органично сочетался с демократическими традициями армянского сценического искусства.

Рубен Симонов пишет: «Ваграм Папазян в роли Гамлета стремился раскрыть борьбу героя с собственным неукротимым характером, играя человека, неспособного совладать со стихией своих страстей»

Его актерская деятельность была связана с исполнением всех основных ролей классического и современного репертуара: Эсхила, Шекспира, Шиллера, Мольера, Ростана, Гауптмана, Шоу, Ибсена, Достоевского, Лермонтова, Л.Толстого, Сарояна...

Наибольшее удовлетворение доставляло ему исполнение ролей шекспировских трагедий: Отелло, Гамлет, Лир, Ромео, Макбет...

В. Папазян посвятил всю свою жизнь театру и главным образом Шекспиру.

Роль Отелло считается шедевром Папазяна. Но он сам был шедевром и его сценические образы были олицетворениями этого шедевра.

Образ Отелло созданный В. Папазяном - действительно уникален. Роль Гамлета была самой большой и сложной из его ролей. Так считают многие, в том числе и сам актер. Кстати, среди всех сильных черт его игры нужно также упомянуть его монологи. Папазян довел это искусство до совершенства. Его монолог ''Быть или не быть'' даже в наши дни остается непревзойденным.

С 1954 актёр Армянского театра им. Г. Сундукяна (Ереван).

Папазян исполнял роли на армянском, французском, итальянском, испанском, русском и турецком языках. Кредо актерской деятельности - приехать в город с глубокими театральными традициями, привлечь к своим исполнениям на сцене всеобщее внимание, получить восторженные отзывы в прессе и уехать покорять другие города (К этим городам относятся Рим, Неаполь, Палермо, Брюссель, София, Москва, Петербург, Киев, Харьков, Тбилиси, Ереван, ...).

Обо всем этом можно ознакомиться в прекрасных мемуарах В.Папазяна*, с его глубокими философскими и театральными обобщениями.

Жизнь артиста

Фрагменты воспоминаний

Книга воспоминаний начинается с того, с чего начал её автор, — со дня рождения. Но если автор не несёт никакой ответственности за своё появление на свет божий, то рождение книги целиком на его совести. Он отвечает за всё, что в ней сказано, в том числе и за первую фразу. Но поскольку «беспощаднее инквизитора нет, как совесть»*, я сразу вычеркиваю первую фразу: «В тот день, когда я родился...» Нет, дорогой друг-читатель, в отличие от гениев, я не помню дня своего рождения, не помню и первых лет своей жизни. И вообще я не обладаю пристрастием к «автохронологии».

Жизнь, такую богатую событиями, как моя жизнь, очень трудно разметить по датам. Да, наконец, я никогда и не регулировал свою жизнь календарём, которого, кстати сказать, не люблю. Срывать календарные листки — значит, считать дни своей жизни, а кому нужна эта грустная арифметика, когда окончательный итог неизбежен? Полагаю, что и дата моего рождения далека от истины, так как помню, что в 1910 году, чтобы избавить армян от воинской повинности, Совет константинопольского патриаршества внёс изменения в метрические записи. И потом, я всегда живу в одном времени года — день спектакля для меня весенний день, хотя бы на дворе стояли январские морозы. Я играю на сцене, как в воскресный день, даже если это страстная пятница — неважно. Поэтому прости, если на страницах моей книги ты встретишь противоречия в датах. А как может быть иначе, если в пасмурные дни Мурманска я переживаю удушливый зной берегов Нила, в мёрзлых степях Сибири вижу розы Шираза... когда этого требуют автор и сцена.

Вот почему критики наверняка заметят у меня неточности в описании событий и лиц, в календарных датах. И пусть простят мне, если, рассказывая о своей беспокойной жизни, я не вспомню, например, когда и в каком возрасте умер Сальвини, сколько пьес написал Д,Аннунцио, как причесывался Оскар Уайльд и в какой день Сара Бернар начала спор с Дузе о последовательности переживаний мавра в пятом акте «Отелло». Напрасно рассматривать эту книгу в лупу, доискиваясь возможных неточностей. Не каюсь! У меня имеются «опечатки», они и не могут не быть, особенно в начале книги, когда я устремлялся навстречу ветрам мира, не различая, откуда они дуют и куда. Заботу об уточнении этих «откуда» и «куда» я всегда доверял опытному перу профессионального театроведа или же усердного летописца, а сам я старался ухватить и передать тебе, добрейший читатель, ощущение мира, каким я его увидел, каким запомнил и как смог это сделал.

И в конечном итоге у меня нет и никогда не было таланта архивариуса. Эта книга — крик одной жизни, который, быть может, не каждому уху приятен, быть может, зачастую и грешит против законов гармонии, но крик, исходящий из глубин сердца, поэтому он искренен. Но любое сердце подвержено своеобразным законам.

И всё же начнём с начала...

Чтобы сразу же было видно моё намерение говорить правду и только правду (а мне необходимо внушить это читателю, ибо многое в моей бурной жизни было необыкновенным и фантастичным), я начну с признания, весьма тяжёлого для мужчины: я был страшным трусом...

Можно было бы об этом не говорить — никому из посторонних не приходило в голову, что бесшабашный и озорной Ваграм, «божье наказание» семьи, вконец избалованный своим дедом, — трус!

С самого раннего детства я жил в доме отца моей матери, ходил в «любимчиках» и не знал родительского «тиранства». Зато моё тиранство хорошо испытали все многочисленные обитатели дедовского дома. Но я действительно был труслив, особенно боялся мышей, и этим отлично пользовались мои «враги» — взрослое население дома. Опять же скажу прямо и по совести: пользовались они этим только для самозащиты, не имея никаких других средств пресечь мои шалости.

По почину моей дорогой бабушки мастерили тряпичных мышат и пристраивали их таким образом, чтобы я не мог двинуться с того места, где только что закончился очередной этап моих похождений. И я действительно впадал в оцепенение при виде «мыши», что позволяло окружающим перевести дыхание и на некоторое время прийти в себя.

Но тут появлялась моя прабабушка, столетняя старуха, обрушивалась на свою невестку, грозя ей всеми небесными карами за обиду, нанесённую «несчастному малютке», и выбрасывала чучело мышонка. Как по мановению волшебной палочки доброй феи, я оживал и немедленно брал реванш за вынужденное бездействие. Только увлекательные сказки моей защитницы — прабабушки — могли утихомирить меня и уложить в кровать.

Если бы знали дедовы домочадцы, как любил их этот сорванец и обидчик Ваграм!

Среди моих любимцев был слуга деда, курд Гусейн, который больше всех баловал меня. Не удивляйся, дорогой читатель, что в армянской семье был слуга курд. В те времена в домах богачей держали слуг-телохранителей. Облачённые в одежды горцев, с обязательной парой пистолетов, конечно, без патронов, за шёлковым кушаком, они целыми днями сидели у подъезда, а когда хозяин выходил из дому, следовали за ним. Их вербовали из курдов или албанцев. Нашим телохранителем (гавазом) был курд.

В свободные часы Гусейн забавлял меня играми, водил на прогулку.

У меня была и другая бабушка, мать отца, вдова, умилительная старушка. Она жила в одном из предместий Константинополя, Макрэ, с дочерью, моей тёткой, и с зятем, кстати сказать, моим крёстным отцом. Я часто гостил у бабушки и помню её предсмертные часы. К стыду моему, даже в это скорбное время я не мог угомониться и собирал в комнате тяжело больной бабушки все стулья, сооружал из них пароход, шумел, звонко выкрикивая команды.

Когда меня пытались увещевать или удаляли из комнаты, бабушка противилась этому. Так она и скончалась во время моих шумных игр. Хотя я и не понял, что произошло, но почувствовал, что за словами «смерть» кроется нечто непонятное и пугающее.

Возвратившись в дом деда, я иногда среди самых шумных шалостей вдруг присаживался в уголок и думал о смерти. Чтобы утихомирить меня, домашние теперь ложились на пол и говорили: «Ваграм, замолчи, а то умру»... Когда это делала бабушка, я бросался на колени рядом с нею, плакал, приговаривая, что не буду больше шалить, буду умницей. Огорчённый, испуганный, я не замечал, как тряслась бабушка, еле сдерживая смех. Зажмурившись, она повторяла: «Обещай, что будешь паинькой, а то, смотри, умру...» Подобную сценку разыгрывал со мной и Гусейн; его смех до сих пор ещё звенит у меня в ушах.

Отец мой в то время служил на телеграфе и жил в предместье Саматиа. Потом он начал заниматься посредническими операциями. Помню брата, молчаливого и тихого по природе ребёнка, — он был прямой противоположностью мне. Помню крохотную сестрёнку в колыбели, подвешенной к потолку... Самым любимым моим развлечением было безостановочно раскачивать её люльку, пока на крики малютки не прибегали домашние и избавляли её от моих «материнских забот».

Позднее мои родители переселились в другое предместье, Перу, где мы жили в окружении греков. Одна гречанка, красавица вдова, жившая по соседству с нами, очень привязалась ко мне. Поразительное дело — я очень рано стал отличать красивое от уродливого, молодое от старого. И сколь отталкивали меня старухи и уродки, столь привлекали молодые и красивые женщины.

Кирия Олимпия, так звали вдову, превратила меня в свою куклу. Она наряжала меня и брала на прогулку, у неё я научился греческому языку. Как это ни странно, в то время меня почему-то одевали как девочку — в платьица с оборочками, с кокетками, в длинные волосы вплетали ленты. Существовало поверье: следующий ребёнок будет девочкой, если сыновей одевать в женское платье.

Госпожа Олимпия мечтала о девочке — вот почему я гулял с ней по улицам и бульварам города в девичьих нарядах и даже попадал в женскую баню.

В это время родилась моя вторая, младшая, сестра. В Константинополе не было родильных домов, и меня опять увезли на несколько дней к тётке, в Макрэ.

Тётка уверила меня, что дома уже купили маленькую сестрёнку, а потому следует выучить стишок в её честь. Если бы видели мои будущие партнёры по сцене, сколько труда потратили мы с тётей на то, чтобы заучить четыре строчки! Но зато с каким пафосом воскликнул я, войдя в спальню матери и увидев новорождённую:

Ясное солнышко — привет!

Где ты пропадало столько лет?

Следующие две строки выветрились из памяти. Но я смело могу сказать, что моё первое публичное выступление перед юным зрителем прошло успешно.

Школа-лицей Мурад Рафаэлян, или попросту Мурадян, помещалась на канале Кармини, во дворце старинного прославленного рода Дженоби — Palazzo Zenobia, сооружённом в начале века в стиле итальянского Ренессанса для венецианского дожа Monchenigo IV. Здание дворца украшали мраморные скульптуры Челлини, Кановы, а также прекрасная фресковая живопись работы Тьеполо. В приёмном зале наряду с драгоценными античными амфорами находились картины Тинторетто, Веронезе и других великих мастеров.

Мхитаристы, превратив этот старинный дворец в школу, не только не упразднили уникальное убранство его интерьеров, но с течением времени приумножили его, обогатив новыми ценными произведениями искусства. Библиотека лицея считалась одной из богатейших в Венеции.

Я с малых лет преклонялся перед красотой и всегда бурно выражал своё восхищение, не стесняясь окружающих. При виде красивой скульптуры я чувствовал непреодолимое желание коснуться лицом мрамора, поцеловать его, перед поразившей меня картиной я истерически рыдал... В 1928 году, в период моих выступлений в Москве, я так «замёрз», глядя на зимние пейзажи в Третьяковской галерее, что, невзирая на летний зной, инстинктивно поднял воротник пиджака. Когда я впервые увидел в Лувре Джоконду Леонардо да Винчи, у меня перехватило дыхание, из глаз полились слёзы и я окаменел до такой степени, что, когда закрылся музей, служитель с трудом вывел меня из зала. Можно себе представить, в какую сладкую пытку превратился для меня дворец Дженоби с его сокровищами...

Режим в школе был крайне суров. Особое внимание уделялось физической закалке питомцев. Каждому ученику предоставлялась отдельная спальня, посреди которой стояла простая ореховая кровать без подушки, без простыни и одеяла; мы ложились на дощатый настил совершенно голыми. В спальнях не было дверей. Дежурный надзиратель медленно расхаживал по длинному коридору до первых петухов и время от времени заглядывал в спальни, наблюдая за сном учащихся.

Температура и зимой и летом сохранялась в здании одинаковой. Барабанный бой будил нас ровно в шесть утра. Мы должны были немедленно вскакивать с постели и голыми выстраиваться у входа в спальню, а дежурный надзиратель — в мою бытность отставной вояка — с шлангом в руке окатывал нас струёй ледяной воды. Приняв спартанский душ, мы, мокрые, спускались во двор, занимались с полчаса гимнастикой, бегали взапуски, а затем, обсохнув и согревшись, бодрые возвращались в здание, одевались и с весёлым гомоном заполняли столовую. После такой зарядки мы садились за парту.

Преподавание армянской литературы и языка отцы-мхитаристы сохраняли за собой, приглашая для остальных предметов лучших специалистов из венецианцев. В тот год преподавание грабара — древнеармянского языка — было поручено Каскандиляну.

Каскандилян пользовался заслуженным уважением не только в Венеции, но и во всей Италии. Он переписывался на грабаре с профессорами-армяноведами Германии и Англии, с некоторыми из них дружил, был близок с одним из наиболее выдающихся лиц римского клира — кардиналом Венеции Рамполлаи. В его келье вместе с древними, запылёнными пергаментами находилась коллекция драгоценнейших картин. На обширном письменном столе среди вороха бесчисленных рукописей высилось распятие работы Челлини; о суете мирской жизни напоминал череп, освещаемый изнутри свечой; в углу ютилась незатейливая скромная кроватка.

Уроки свои Каскандилян проводил не в классе, за кафедрой, а расхаживая под сводами колонн из мраморных плит, обрамлявших двор, — точно так, как это делали эллинские философы в Афинах. Ученики почтительно следовали за ним с тетрадями и карандашами в руках. Уроки убелённого сединами педагога носили характер интимных и рассудительных собеседований.

Учился я отлично, с жадностью поглощал науки, постепенно оперялся, оставаясь, однако, всё таким же непоседливым. Когда мои «причуды» перешли допустимые границы и моё озорство стало совершенно невыносимым для такого благочинного учебного заведения, дирекция сочла более разумным направить меня учиться в Венецианское морское училище имени знаменитого путешественника Марко Поло. Воспитатели решили, что мой несдержанный, буйный характер, пышащий здоровьем организм и склонность к географии и космографии могут быть более плодотворно использованы на морских просторах и что из меня получится отличный капитан.

Мне было непонятно, как я смогу управлять кораблём, если не справляюсь с самим собой. Но что поделаешь: я начал посещать курсы морской школы, оставаясь в то же время питомцем лицея Мурадян.

Но в морском училище я продержался... одну неделю: инспекция училища быстро «раскусила» меня и вернула отцам-мхитаристам с клеймом недисциплинированного юнги. После долгих и нудных назиданий инспектора лицея я вновь был водворён в свой класс и уселся за свою парту.

Среди наших педагогов был так называемый гражданский аббат — abbat civile — по имени дон Педро, преподававший психологию и философию. Кроткий и добрый, он, однако, внешностью своей напоминал Бартоло, одного из героев комедии Бомарше «Севильский цирюльник». Слушая его уроки, я пристально следил за движениями его мясистого носа, отвислых губ, за мимикой лица и так искусно подражал аббату, что вызывал гомерический хохот у школьников.

И вот в один злосчастный день, когда мы ждали дона Педро, который задержался в преподавательской, я вдруг сорвался с места, уселся на его стул и, открыв томик Плутарха, стал «разъяснять» очередной урок. Я был в ударе и так копировал бедного старца, подражая его интонациям, ужимкам, сиплому козьему кашлю, что весь класс надрывался от смеха, держась за животы. Ободрённый успехом, я ничего не замечал вокруг.

Внезапно смех оборвался и в классе воцарилось гробовое молчание. Я поднял глаза и обомлел — в дверях стоял дон Педро. Подойдя к моей парте, он втиснулся на моё место и ласково сказал:

— Продолжай, продолжай... Капитан из тебя не получился, но актёр наверняка выйдет.

Покраснев, как мак, я вынужден был, теперь уже в присутствии самого дона Педро, изображать дона Педро. Не выдержав, я разревелся и выбежал при угрюмом молчании всего класса.

Словно бес вселился в мою душу, то и дело подталкивая изощряться в изобретении всяческих выходок. Приближался тот ужасный, но одновременно и счастливый час, когда терпение моих воспитателей истощилось и я наконец вступил на путь актёра.

Несмотря на проказы, я всё же был любимчиком учителей и каким-то чудом всё-таки оказывался первым учеником в классе.

...Не могу не вспомнить об одном памятном событии, связанном с лицеем, которое пробудило во мне чувство национальной гордости. Весной в Венеции проходило международное спортивное состязание юношей. Мы, питомцы лицея Мурадян, приняли участие в соревнованиях как представители молодёжи далёкой Армении. Ранним солнечным утром на городском стадионе в присутствии итальянского короля Виктора-Эммануила III, королевы, премьера Французской республики Лубе и других высокопоставленных лиц начались спортивные состязания. Мы, представители армянской молодёжи, были в отличной спортивной форме и вышли победителями, удостоившись серебряного лаврового венка. На его листках были выгравированы фамилии и место рождения каждого из участников состязания, а венок торжественно выставлен для обозрения в зале лицея. В последний свой приезд в Венецию, в 1910 году, я ещё видел этот венок на почётном месте и с удовольствием прочитал на одном из его листков свою фамилию.

Материал подготовила: Марина Галоян

Онлайн

Онлайн